Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis artiste, j’ai une pratique individuelle d’atelier (dessin, peinture, sculpture, etc.) et une pratique collaborative dans l’espace public et social avec des publics variés. Mon travail tourne autour du rapport à l'activité, au travail, à la pause, à la question de l'évaluation, du mérite, de la hiérarchie sociale. Depuis 2019, je collabore avec des chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales, comme Annabelle Allouch. J’ai aussi enseigné à l’École des beaux-arts de Rennes.

Pourquoi cet intérêt pour le travail ?

Mon véritable point de départ, c’est plutôt l’hyperactivité - pas en tant que pathologie, mais en tant que phénomène social : le rapport à la performance, à la compétition ; pourquoi c’est bien vu de dire qu’on est débordé·e et mal vu de dire qu’on est fainéant·e, par exemple. Alors que d’un point de vue écologique, il faudrait plutôt moins produire et ralentir. Un de mes premiers projets est un documentaire en bande dessinée racontant l’entrée de ma grand-mère en maison de retraite, et ce contraste entre ma vie très agitée et la sienne très tranquille, ce que par ailleurs elle vivait très bien [rires] !

C’est un sujet aujourd'hui extrêmement prégnant, avec le mouvement social contre la réforme des retraites. D’un côté, le gouvernement nous demande de travailler plus, plus tard, plus longtemps ; de l’autre, des personnes affirment qu’elles ne veulent ou qu’elles ne peuvent pas répondre à cette exigence. On en revient à la question du mérite. Alors que durant la crise Covid, les “premières et premiers de cordée” ont été mis·es sur le devant de la scène et applaudi·es, ils et elles sont aujourd’hui de nouveau invisibilisées par cette réforme ; cela pose la question de manière très frontale de qui est méritant·e dans notre société et pourquoi.

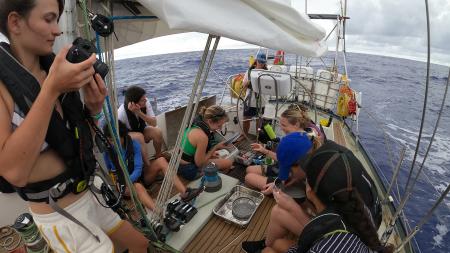

Portrait de Thomas Tudoux par Céline Bineteau.

Comment définissez-vous cette notion de mérite ?

La dimension qui m’intéresse, c’est justement que l’on utilise le mérite pour hiérarchiser les personnes. Depuis la Révolution française et « la fin de l'aristocratie », le statut social n’est plus censé reposer sur l’héritage mais sur le mérite. Or Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, sociologues auteurs des Héritiers (1964, Éditions de Minuit), ont montré que l’héritage continuait d’avoir davantage de valeur dans notre société actuelle. Le sociologue François Dubet, qui travaille depuis longtemps sur le mérite, raconte que lorsqu’il s’entretenait avec des ouvrières et ouvriers sur cette question dans les années 1980, elles et ils disaient avoir simplement manqué de chance, alors qu’aujourd’hui, dans les usines, on lui répond : “Je suis là car je n’ai pas réussi à l’école, c’est de ma faute, etc.” C’est aussi pour moi l’une des raisons du mouvement des Gilets jaunes : la société méritocratique est hyper violente. Pourtant, pour moi, tout mérite est collectif. Par exemple, nous utilisons toutes et tous au quotidien des outils technologiques qui font partie des savoirs collectifs, nous traversent et nous permettent d’être méritant·e. Le mérite ce n’est pas 50 % de responsabilité individuelle et 50 % de contexte social, pour moi on est plus sur du 5 % - 95 % !

Comment abordez-vous cette notion du mérite dans vos travaux artistiques ?

J’ai fait plusieurs projets autour de l’école. Dès la fin de mes études, j’ai créé une pièce intitulée « Récréation », pour laquelle j’ai proposé à des élèves de CM1 et de CM2 d’inventer un jeu pour évaluer leur récréation. Dans tous mes souvenirs d’école, cette question de l’évaluation était omniprésente, mais jamais posée aux élèves. Avec ce jeu un peu bizarre, je voulais donc interroger la place de l’évaluation dans le système scolaire. Cela amenait des questions sur le travail en classe, à quoi servait la pause, etc. Puis en 2019, l’INSPÉ (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) de Bretagne m’a invité en résidence, et j’étais très heureux de pouvoir basculer, après celui des élèves, du point de vue des enseignant·es. L’idée était d’inventer ensemble une méritocratie idéale, et des mesures permettant d’y conduire. Nous avons fait des vidéos durant les ateliers, dont j’ai extrait des textes et une série de dessins, Les Ouineurs, que je vais présenter le mardi 11 avril.

Je n’ai pas de méthodologie précise, je cherche pour chaque projet à provoquer un événement qui va créer un mini laboratoire sociétal, un moment entre parenthèses. Cela donne des créations dialogiques, dont découle parfois une forme plastique comme la vidéo, le dessin, etc. Mais dans toutes mes pièces sur le mérite, même celles conçues avec des futur·es profs, le regard proposé est celui de l’élève afin de créer une utopie enfantine qui nous permet de prendre du recul sur notre société d’adulte.

Vous participez à ce Mardi de l’égalité avec Annabelle Allouch, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne et chercheuse associée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). En quoi consiste votre collaboration ?

J’avais déjà collaboré avec une sociologue, Elise Tenret, pour la réalisation de l'édition « Les Méritophiles ». Elle était venue a posteriori porter un regard scientifique sur mon travail. Lorsque j’ai rencontré Annabelle Allouch, j’ai eu envie de la faire intervenir directement pendant les créations. Dans son ouvrage, Mérite, elle se penche sur la dimension émotionnelle de cette notion, qui m’intéresse beaucoup. Pourquoi, après Bourdieu et Passeron, croit-on toujours au mérite ? Quel est le rôle des émotions méritocratiques ? Nous avons collaboré ensemble pour la première fois à l’ISFEC Bretagne, une école de professorat privée, où elle a incarné auprès des étudiantes et étudiants, lors d’un jeu de rôle, une lobbyiste d’un think tank pro méritocratie, prônant la réussite, la compétition, etc. À partir de cette rencontre est né le dessin animé Le mérite, c’est moi (qui est en cours de création).

Qu’apporte son regard scientifique à votre pratique artistique ? Et que pensez-vous apporter à son travail de sociologue ?

Son travail scientifique m’a bien sûr nourri énormément. Et ma liberté d’artiste me permet de porter un propos plus politique qu’elle, c’est un point de divergence mais surtout de dialogue entre nous. Mais nous ne sommes pas uniquement dans l’échange de savoirs. Cette collaboration étroite s’inscrit dans un désir de renouveler le rapport entre science et société par la création, que le terrain ne soit pas un objet froid de recherche mais s’en empare pleinement. Nous sommes dans une recherche-création, et, pour ma part, j’aspire même à une recherche-action-création, qui s’approche d’une forme d’éducation populaire.

Comment situez-vous l’université par rapport à cette notion de mérite ?

Je pense qu’il y a un travail à faire pour remettre l’université au cœur de la cité, de la ville, pour pouvoir amener des questionnements à un plus large public et que tout le monde puisse s’en emparer, notamment via la création. Ce lien art-science-société s’articule aussi avec la politique au sens large. En tout cas, sur ce sujet, je ne peux que vous recommander le livre et les travaux d’Annabelle Allouch et ses travaux.