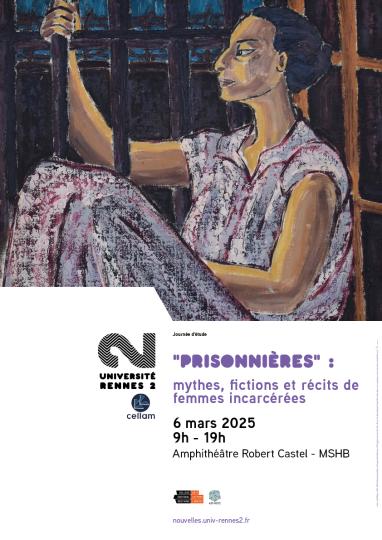

Le nom féminin « prisonnière » convoque immédiatement un imaginaire romanesque sans prison pénale, passant de l’héroïne gothique anglaise à La Prisonnière de Marcel Proust. Or, cet imaginaire alimente l’invisibilisation des femmes judiciarisées. Emprunté au vocabulaire militaire, le mot « prisonnière » n’est pas un participe substantivé, à la différence des termes « détenue » ou « emprisonnée ». Il figerait dès lors l’état supposé transitoire de l’incarcération : le lieu et l’individu ne feraient plus qu’un. Si le substantif « prisonnière » interpelle d’abord par les aspects contradictoires qu’il associe (la prison et les femmes), il évoque pourtant un ensemble de figures mythiques, réelles et/ou fictionnelles. C’est l’articulation de ces trois entrées littéraires qui retient notre attention puisqu’elles ne sont pas strictement incompatibles, ni opposées. Comment se représentent les femmes détenues ? Quels genres et quelle(s) énonciations choisissent-elles ? Que disent les figurations anciennes et contemporaines de prisonnières de nos imaginaires genrés et carcéraux ?

Mobilisant diverses disciplines (littérature, sociolinguistique, histoire, sociologie, sciences politiques et études de genre), les communications de la journée d’étude abordent ces questions, dans une perspective transséculaire et mondiale, à partir de fictions et des récits de femmes détenues.

Le premier panel, « Guerres et peines », propose deux communications sur des voix de résistantes détenues afin de mettre en perspective l’historicité de la figure de la prisonnière (F. Lalande, P. Schulman). Le deuxième panel, « Militantes contre l’autoritarisme », présente deux communications qui s’intéressent aux témoignages carcéraux de femmes politisées en Indonésie (I. Fichou) puis au Maroc et en Tunisie (W. Cherquaoui). Le troisième panel s’attache à « (Dé)myhtifier la prisonnière », puisqu’il présente une communication interrogeant le mythe de la prisonnière dans le roman contemporain (J. Miguel-Brebion) puis deux autres interventions relevant de la recherche action, à travers des ateliers d’expression littéraire en prison (I. Ichaso et J. Sbdar Kaplan, N. Naccach). Enfin, le panel « Un texte à soi » revient sur des figures d’autrices reconnues ayant vécu un épisode carcéral au 20ème siècle (A. Gensane, C. Olivier, J. Stella).

La journée d’étude est suivie d’une rencontre “La Voix d’un texte” avec Audrey Guiller autour de son recueil de témoignages Emprisonnées (Libertalia, 2023).